Diario de la memoria y la justicia

7-5-2021 | Declararon integrantes de las familias Moyano y Poblete. Adriana Moyano, hermana mayor de María del Carmen, relató la persecución que sufrió su familia por la militancia de “Pichona” y la búsqueda incansable de su padre Francisco. Elsa Poblete ofreció una semblanza de su hermano Carlos. Ambas aportaron la información que pudieron recabar sobre el nacimiento de Miriam y los últimos días de Pichona y Carlos a partir de testimonios de otras personas detenidas en los centros clandestinos de detención de La Perla y la ESMA. La próxima audiencia será el viernes 21 de mayo a las 9:30.

Adriana y Elsa narraron los episodios desde la perspectiva de dos familias vinculadas entre sí por la búsqueda. Recordaron a la pareja desaparecida y refirieron el camino hasta el encuentro con su sobrina.

El parto

Adriana Moyano declaró desde Mar del Plata. Comenzó narrando el nacimiento de Miriam en la ESMA. Pichona dio a luz junto a otra parturienta, Ana Rubel de Castro. Esto lo supieron por una carta que Sara Osatinsky mandó desde Suiza aún en dictadura. La mujer, también detenida, había presenciado los partos.

“Han pasado más de cuarenta años y me sigue doliendo”. Adriana relató que al pequeño, “Rubén” [Jorge Castro Rubel], lo enviaron a la Casa Cuna. “A Miriam la mandan a Mendoza. En teoría la iban a mandar a mi casa. Tenía un tío que trabajaba en Presidencia, por conocidos había hecho diligencias para que la niña llegara a mi familia”. Concretamente, a su padre Francisco. La madre de las hermanas Moyano había fallecido.

En Comodoro Py, luego de declarar en la megacausa por los delitos cometidos en la ESMA, una mujer se acercó a Adriana y le contó que la niña, Miriam, había nacido el 10 de junio, aunque fue anotada mucho después. También se enteró de que Pichona fue atendida por el partero de la maternidad de la ESMA, de apellido Magnacco. Primero se llevaron al bebe y la beba. A los pocos días las madres fueron retiradas por Pedro “Bolita”. Años después supieron que este sujeto “tenía un quiosco en Buenos Aires”, agregó la testigo. El dato que se repitió en el mencionado juicio era que a las personas detenidas en la ESMA las subían a un avión y las arrojaban al Río de la Plata.

Al hijo de Ana Castro —que recuperó su identidad en 2014— lo conoció en Mendoza, en la presentación de un libro donde se hablaba de María del Carmen, realizado por el grupo que lleva su nombre. Eso fue poco tiempo antes del hallazgo de Miriam. Adriana relató que en esa ocasión le “saltaron las lágrimas” porque Jorge, nieto 116, nació con bajo peso pero estaba vivo. Entonces su sobrina, que “había nacido sana”, seguramente también.

“Mi hermana era un ser de luz”

El fiscal Daniel Rodríguez Infante le pidió a Adriana que hablara de María del Carmen. La mujer afirmó que su hermana “era un ser de luz”. Le decían “Pichona” porque era la menor de la familia. “Desde chicas nos enseñaron a ser solidarias con los otros, en la Iglesia estábamos en la Acción Católica, después en la Cruz Roja. Mi hermana y su grupo de amigos hicieron una acción solidaria en el barrio San Martín”.

María del Carmen estudiaba Bioquímica en la Universidad Maza, donde habían armado un grupo estudiantil. Luego se incorporó a la Juventud Peronista. La familia vivía en la calle Paraná. En la década del setenta, al volver del cine con una amiga, un día Pichona se encontró con la casa allanada pero logró escapar. Entonces estuvo itinerante en distintas casas de familiares hasta que se trasladó a San Juan con ayuda de un tío que residía en esa provincia.

Adriana relató que durante el allanamiento detuvieron a su padre, Francisco Moyano. Primero lo retuvieron en el Hospital del Carmen y luego pasó a la cárcel. “Para mi papá fue terrible esa situación”. Lo habían apresado “como rehén” para que se entregara Pichona, pero la familia se resistió: “Mi papá sabía las barbaridades que hacían en el Palacio Policial. Sabía que si caía una chica la apaleaban y violaban. Vio cómo le dieron terrible paliza a un muchacho que había sido director de Transporte, donde trabajaba mi hermana, por eso lo reconoció”, recordó.

Las capturas

En San Juan Pichona conoció a Carlos Poblete. “Se enamoraron y se unieron. Uno de mis tíos era sacerdote y les bendijo la unión. No se podían casar por los documentos”, explicó la testigo. Cuando María del Carmen se quedó embarazada, intentaron salir del país. Adriana refirió que la pareja estuvo en Buenos Aires en la casa de su abuela arreglando detalles. Querían tener a la bebé en otro lugar.

La última vez que estuvo con su hermana fue a principios de 1977. La pareja viajó a Mendoza en un “furgoncito” del correo, debajo de bolsas con cartas. El padre de Pichona había sido jefe de distrito del correo y logró que pasaran de esta forma los controles. En nuestra provincia se vieron con familiares y amistades. Adriana recuerda que dejaron regalos de Reyes Magos para sus hijos pequeños. Pichona llegó incluso a hacerse un control de embarazo con la médica Olga [Helga] Markstein de Tanenbaum. Numerosos testimonios de personas conocidas aseguran que para esa fecha vieron a María del Carmen embarazada.

Adriana explicó que la pareja fue detenida a la altura de Córdoba cuando se trasladaba a Capital Federal para salir del país. Inicialmente estuvieron en el Centro Clandestino de Detención La Perla. Esto lo supieron por el testimonio de Teresa Meschiatti, quien se comunicó con Francisco Moyano una vez recuperada la democracia. La testigo agregó: “Mi hermana estaba de casi ocho meses. Dicen que la van a trasladar a Mendoza, pero se la llevan a la ESMA. Carlos desaparece de La Perla. Lo mataron ahí, lo hicieron desaparecer”.

En la ESMA, “Miriam nació entre el ruido de cadenas”. Adriana declaró que Pichona dio a luz encadenada: “Pasaron años y no pude leer ese testimonio sin llorar”. Por esta circunstancia, aseguró, puede entender el carácter “tozudo” de su sobrina. Respecto de los responsables de tanto sufrimiento, sostuvo: “No puedo llamarles humanos. Torturar, matar, violar. Los animales matan para sobrevivir. Ellos matan por odio. Son ‘seres’, no son humanos”.

La búsqueda

Francisco Moyano buscó intensamente. “Ayer recordaba el sufrimiento de mi padre. Iba mes a mes a presentar habeas corpus. Se recorrió todas las casas cuna del país buscando a Miriam”. También hizo gestiones con “alguna parte de la Iglesia”: Adriana explicó que ciertos sectores eran “muy cómplices de la dictadura”. “Se fue apagando su vida con la tristeza de no encontrarla”, sostuvo.

Ella, por su parte, se presentó “ingenuamente” en el Comando y en la Policía: “Se me reían en la cara”, aseguró.

La reconstrucción de un vínculo

Adriana refirió que el proceso de acercamiento con su sobrina fue paciente y no estuvo exento de dificultades. Inicialmente se contactaron por redes. Ocho meses más tarde se conocieron en Mendoza: “La esperamos con mucha alegría, toda la familia, a tomar el té en mi casa”, recordó. Después la invitó a pasar unos días con ella en Mar del Plata: “Vino con su niño, la pasamos muy bien”.

La mujer aseguró que “las relaciones no se pueden construir sobre mentiras”, por eso le cuesta entender el afecto que su sobrina siente por las personas que la apropiaron. “Nos conocemos poco. Pero es la hija de mi hermana y quiero tener una relación (…) Más allá de cualquier cosa que suceda, quiero reiterarle a Miriam que siempre voy a estar para ella”, concluyó.

Elsa Poblete

A continuación, declaró desde San Juan la hermana menor de Carlos Simón Poblete, Elsa, y lo recordó junto con su cuñada. Carlos era “un importante” estudiante de la Facultad de Ingeniería: “No solamente como alumno sino por su dedicación en el centro de estudiantes y su militancia social permanente”. Así fue como se conoció con María del Carmen “Pichona” Moyano. “Mi hermano no solamente estudiaba sino que destinaba su tiempo a pensar en el otro, en el necesitado, en ayudar, en trabajar para combatir el analfabetismo: daban clases por las noches en villas y barrios carenciados —se explayó—. Esta misión social para nosotros era un orgullo”.

Elsa Poblete, hermana de Carlos

Al poco tiempo de conocerse y conformarse como pareja, Carlos y Pichona vivieron un mes en la casa de Elsa. Sin embargo, por su militancia fueron víctimas de persecuciones y debieron pasar a la clandestinidad. A mediados del 75, “la fuerza federal” —según palabras de la testigo— allanó esa vivienda mientras la pareja estaba de viaje en Mendoza. Nunca regresaron a ese domicilio y cortaron casi contacto con la familia Poblete. Todo lo que sabe es por libros u otras personas.

En octubre de 1976 a Elsa le llegó la noticia del embarazo de su cuñada. Supo que, a mediados de enero del 77, decidieron buscar otro lugar donde vivir, siempre en la clandestinidad. Sin embargo, en esa misión la pareja fue detenida y trasladada al CCD La Perla. “Los testigos de La Perla dicen que dormían en un colchón juntos los dos”, relató con cariño la testigo. Desde ahí desapareció Carlos “y mi cuñada fue llevada a la ESMA”.

El testimonio de Sara Osatinsky y el libro “Nunca más” le esclarecieron el destino de María del Carmen y también “sobre el nacimiento de nuestra sobrina en la ESMA”. Cuando empezó con contracciones, “Pichona” pidió a gritos que una de sus compañeras, Sara, estuviera con ella durante el parto. Los perpetradores accedieron pero mientras ella daba a luz, su amiga estuvo todo el tiempo encadenada de pies. “[Sara] Vivenció que nació una nena —confirmó Elsa Poblete—. En el 2017 la encontraron. Es Miriam y es nuestra sobrina de sangre”.

Luego del nacimiento, separaron a madre e hija. Dicen que a María del Carmen la hicieron escribir una carta pidiendo que la niña fuera con la familia biológica. “Llegó a Mendoza pero fue a parar a una familia de apropiadores”, lamentó la testigo.

La madre y el padre de la familia Poblete fallecieron cuando Elsa era muy chica. Así que se criaron entre hermanos y hermanas: las y los mayores —que tenían más de veinte años— cuidaban a quienes eran menores. En su familia “existía un miedo fuertísimo”, por eso recién llegada la democracia empezaron a tomar coraje e hicieron una presentación ante la justicia por Carlos y Pichona. Para esa fecha no sabían de la existencia de Miriam.

Durante la dictadura, asegura la testigo, el pionero de la búsqueda incesante de la pareja y su bebé fue el padre de María del Carmen, Francisco Moyano. Pero las familias siempre estuvieron en contacto: “Vivimos a la par los terribles años de incertidumbre y dolor. Tenemos esa sensación de sufrimiento. Dónde están, qué pasó y cosas inconclusas”, reflexionó Elsa Poblete.

Recién con la publicación del Nunca más, elaborado por la Conadep, supieron el destino de Carlos y Pichona, como también del nacimiento de su sobrina. Pudo conocerla en 2017, en la casa de Abuelas en Buenos Aires, “junto con su hermoso hijo”, sonrió Elsa.

La próxima audiencia será el viernes 21 de mayo a las 9:30.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo se difundió una sintesis de los testimonios vertidos ante el Tribunal Oral Federal de Mendoza, tomará testimonio a las tías Adriana Moyano (hermana de María del Carmen) y Elsa Poblete (hermana de Carlos), en el juicio que busca condenar a los responsables de la apropiación de su sobrina, la hija de María del Carmen Moyano y de Carlos Poblete.

Los imputados son los apropiadores Iris Yolanda Luffi y Armando Osvaldo Fernández, oficial inspector en el Departamento de Informaciones (D-2), y Abelardo Santiago Garay, también integrante del D-2, quien falsificó su rol como testigo del nacimiento. El Tribunal Oral Federal I de Mendoza, conformado por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña, juzga a los tres imputados como coautores de los delitos de retención y ocultamiento, de supresión de identidad y falsificación de documentación de la hija de Poblete y Moyano.

Testimonio de Adriana Moyano

El caso

María del Carmen “Pichona” Moyano nació en Godoy Cruz, Mendoza. Luego de un primer allanamiento a su domicilio, a raíz de su labor en la villa San Martín, decidió mudarse a San Juan. Allí formó pareja con Carlos Poblete, con quien compartió militancia en Montoneros.

Entre abril y mayo de 1977, Pichona y Carlos fueron secuestrados en Córdoba. Ella estaba embarazada de entre ocho y nueve meses. La pareja fue vista por sobrevivientes en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Luego, Pichona fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz a una niña en un parto atendido por el médico represor Jorge Luis Magnacco.

Desde su secuestro, las familias iniciaron la búsqueda y presentaron en Abuelas el caso por la desaparición de la pareja y su bebé.

En 2012, la Comisión Hermanos de la agrupación H.I.J.O.S Mendoza radicó una denuncia ante la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado sobre posibles casos de personas que podrían ser hijas de desaparecidos. Entre ellas, se encontraba la de la mujer apropiada por Fernández y Luffi.

A partir de diversas medidas con intervención de la Unidad de Derechos Humanos de Mendoza, el Juzgado Federal N° 1 de esa provincia ordenó la prueba en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que determinó que la mujer anotada como hija propia por Fernández y Luffi es la hija del matrimonio Moyano-Poblete.

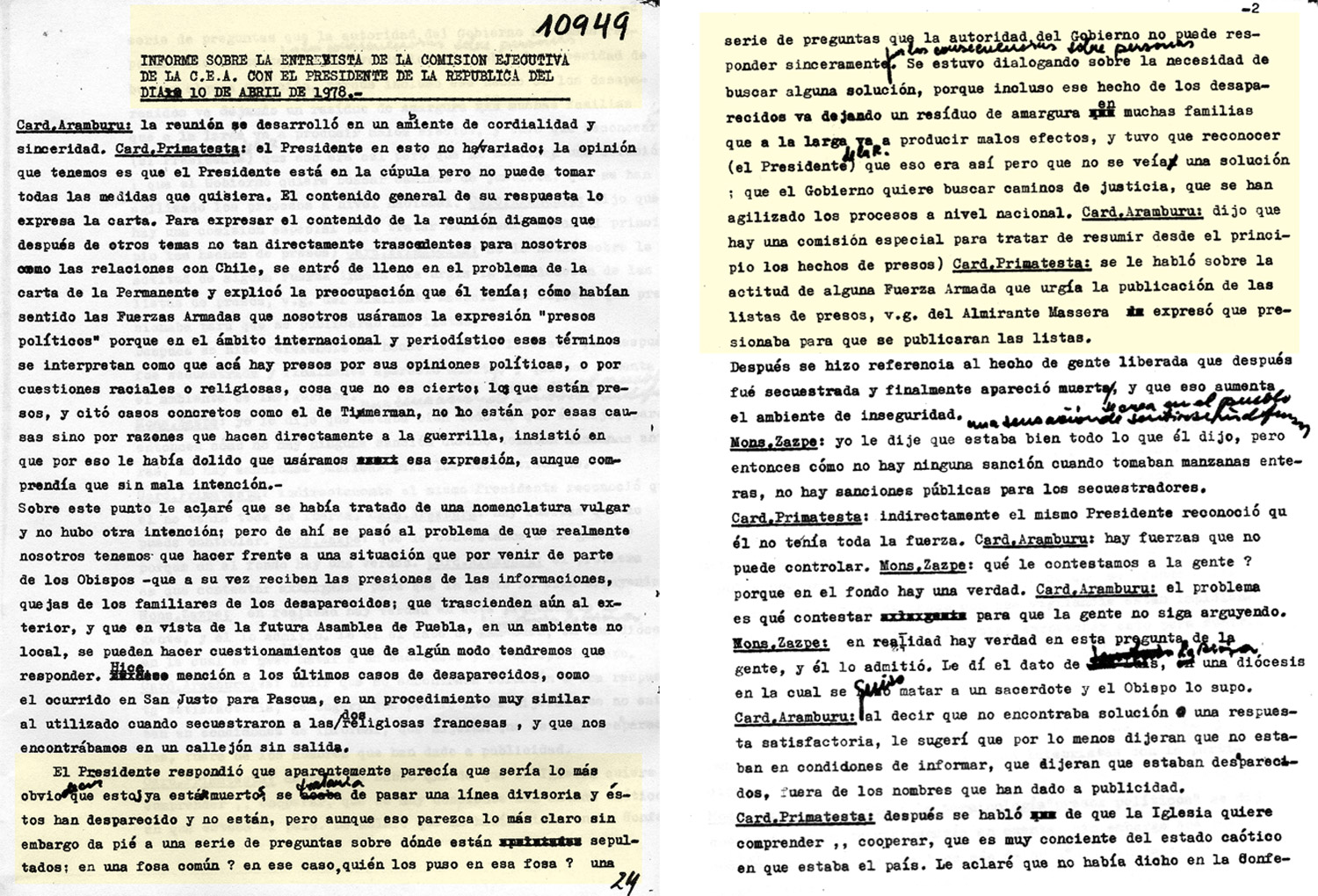

Videla le confesó a la Iglesia Católica en 1978 lo que recién hizo público 34 años después: que los detenidos-desaparecidos habían sido asesinados. La Comisión Ejecutiva le transmitió el pedido de Massera de informar sobre el tema. Videla respondió que era imposible, por las inevitables preguntas sobre cada asesinato, el responsable y el destino de los restos. Un diálogo sobrecogedor, contenido en una minuta para el Vaticano que se conserva en el archivo secreto del Episcopado.

Por Horacio Verbitsky

Por Horacio Verbitsky

La política de desaparición forzada de personas que el ex dictador Jorge Videla acaba de admitir en varios reportajes y ante la justicia fue reconocida en 1978 ante la Comisión Ejecutiva de la Iglesia Católica. Videla dijo que le gustaría brindar la información pero que en cuanto se comunicara que los detenidos-de-saparecidos habían sido asesinados comenzarían las preguntas acerca de quién mató a cada uno, cuándo, dónde y en qué circunstancias y qué destino se dio a sus restos. La respuesta a esas preguntas sigue pendiente 34 años después. En el diálogo con el periodista Ceferino Reato, quien anuncia que no importa “tomar partido a favor o en contra del entrevistado”, Videla dice que la desaparición de personas no se debió a excesos o errores sino a una decisión de la pirámide castrense que culminaba en él. Pero también da a entender que la imposibilidad de informar sobre los desaparecidos obedece a que la información nunca estuvo centralizada, que cada jefe de zona sólo sabía lo sucedido en su jurisdicción y que muchos han muerto. “Los listados eran la puerta a un debate que conducía a la pregunta final: ¿Dónde están los restos de cada uno?, y no teníamos respuestas para ese interrogante, con lo que el problema, al dilatarse, se agravaba día a día y aún persiste.” Pero en su reunión con la Iglesia Católica Videla habló con mayor franqueza, como se hace ente amigos: dijo que “el gobierno no puede responder sinceramente, por las consecuencias sobre personas”, un eufemismo para referirse a quienes realizaron la tarea sucia de matar a quienes habían sido secuestrados y torturados y se encargaron de que de-saparecieran sus restos. Al elegir esa política que Videla calificó de cómoda, porque eludía las explicaciones, la Junta Militar puso bajo sospecha a la totalidad de los cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, algo que recién comenzó a disiparse con la reapertura de los juicios, donde con las garantías del debido proceso se establecen las responsabilidades que la Junta ocultó. Hasta hoy se han pronunciado 253 condenas y veinte absoluciones, lo cual muestra que en democracia nadie está condenado de antemano y que puede ejercer su derecho a defensa. En el documento secreto sobre este diálogo, que el Episcopado conserva en su archivo, la afirmación de Videla sobre la protección a quienes cumplieron sus órdenes criminales está agregada a mano por el cardenal Raúl Primatesta, que presidía la Conferencia Episcopal y que fue acompañado en la reunión por sus dos vicepresidentes, Vicente Zazpe y Juan Aramburu. En abril de este año la jueza Martina Forns, titular del juzgado federal Nº 2 en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín interrogó a Videla en forma exhaustiva, a solicitud del abogado Pablo Llonto, quien representa a Blanca Santucho, hermana del jefe del ERP abatido en julio de 1976 por un pelotón del Ejército, y cuyos restos nunca fueron entregados a la familia. Un paso previsible en la investigación es solicitar a la Iglesia Católica acceso a los documentos que atesora sobre el tema. El que contiene las explicaciones de Videla lleva el número 10.949, lo que da una idea del volumen de la información que el Episcopado sigue manteniendo en secreto. Está guardado en la carpeta 24-II del Archivo de la Conferencia Episcopal. La Iglesia Católica eligió silenciar el contenido de la conversación en la que Videla les reveló que todos los desaparecidos habían sido asesinados. A continuación, la historia de ese encuentro público pero de contenido secreto.

El 10 de abril de 1978, el diario Clarín tituló su página 3 “El presidente de la Nación almorzará hoy con la cúpula del Episcopado”. Emilio Fermín Mignone, cuya hija Mónica Candelaria había sido secuestrada en mayo de 1976, redactó sin pausa tres densas carillas a un solo espacio y las envió con un mensajero a la sede de la Conferencia Episcopal. También esa carta se conserva en el archivo secreto que el Episcopado guarda en su sede de la calle Suipacha, en la carpeta titulada “Personas detenidas y de-saparecidas, 1976-1983”. Mignone escribió que a dos años y medio del golpe, era indudable que la desaparición forzada de personas constituía “un sistema y no excesos aislados”. El fundador del CELS describió ese sistema: el secuestro, el robo, la tortura y el asesinato, “agravado con la negativa a entregar los cadáveres a los deudos, su eliminación por medio de la cremación o arrojándolos al mar o a los ríos o su sepultura anónima en fosas comunes”. Y se realizaba en nombre de “la salvación de la ‘civilización cristiana’, la salvaguardia de la Iglesia Católica”, colocando “como valor supremo la denominada ‘seguridad colectiva’ sobre cualquier otro principio o valor, incluso los más sagrados”. Añadió que “sobre la mentira nada perdurable puede fundarse”. Mignone insistió en la necesidad de que el gobierno informara “cuál ha sido la suerte de cada ‘desaparecido’, la inmensa mayoría de los cuales, todos lo sabemos y también los obispos, han sido arrestados por organismos de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Y esto, monseñor, es lo que le pedimos que ruegue, exija, obtenga del Presidente de la República esta mañana”.

Mignone decía que la desesperación y el odio iban ganando muchos corazones y que las exigencias de justicia impedirían cualquier intento de evolución democrática pese a que muchos dirigentes políticos, ansiosos por subirse al barco oficial, querrían echar un manto de olvido sobre lo ocurrido. También le informó a Primatesta que en marzo Emilio Massera le había dicho que la Armada exigía que se diera a conocer la suerte de cada desaparecido y preso no declarados, pero que el Ejército se oponía. “Nos pidió que solicitáramos a usted, al señor nuncio, a monseñor Tortolo, que insistieran ante el Presidente y comandante en Jefe del Ejército en el mismo sentido.” Mignone no ignoraba las tensiones internas en la Junta Militar y no experimentaba la menor simpatía por ninguno de sus integrantes. Pero trataba de explotar esas contradicciones para abrir una brecha en el muro de silencio sobre el destino de su hija y de miles como ella. También advirtió a Primatesta que la táctica del silencio, de la que el Episcopado participaba por sus propias razones, no era admisible. “El Pueblo de Dios necesita participar y ser informado. Necesitamos conocer lo que el Episcopado expresa al gobierno en sus comunicaciones. De lo contrario de nada sirven.”

Al día siguiente, Zazpe le informó a Mignone que la Comisión Ejecutiva le había transmitido a Videla “todo lo que dice su carta”. Dijo que habían sido “tremendamente sinceros y no recurrimos a un lenguaje aproximativo” pero le advirtió, como si se tratara de una accesoria cuestión técnica, que había una “divergencia con su carta” acerca de la publicidad o reserva de esta entrevista. “En esta ocasión volvió a recurrirse a la reserva.” Primatesta informó luego a la Asamblea Plenaria que los obispos le plantearon a Videla los casos señalados en su carta por Mignone, de presos que en apariencia recuperaban su libertad pero en realidad eran asesinados; que se interesaron por sacerdotes desaparecidos, como Pablo Gazzarri, Carlos Bustos y Mauricio Silva, y por otros detenidos de los que pidieron la libertad y/o el envío al exterior. Pero el desarrollo completo de la reunión sólo está contenido en una minuta preparada por la propia conducción episcopal para informar al Vaticano y que nunca fue publicada. Primatesta, Zazpe y Aramburu la redactaron en la sede de la Conferencia Episcopal al terminar el almuerzo antes de que los detalles se desvanecieran en su memoria. El gobierno negaba que hubiera presos políticos porque todos los detenidos eran “delincuentes subversivos y económicos”, incluso los sacerdotes arrestados. Las desapariciones de personas eran obra del terrorismo para desprestigiar al gobierno, que compartía las inquietudes de los obispos. Los tres agradecieron a Videla por haber reconocido la existencia de excesos en la represión pero dijeron que no conocían que se hubiera castigado a los responsables, que era otra de las reflexiones de Mignone. En un clima que Aramburu describió como cordial, Primatesta lamentó que Videla no pudiera tomar “todas las medidas que quisiera”, con lo cual lo exculpaba de los hechos por los que le reclamaban. En un tono lastimero, Videla dijo que no era fácil admitir que los de-saparecidos estaban muertos, porque eso daría lugar a preguntas sobre dónde estaban y quién los había matado. Primatesta hizo referencia a las últimas desapariciones producidas durante la Pascua, en San Justo, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. La minuta redactada al concluir el almuerzo reconstruye la réplica textual de Videla ante la solicitud: “El presidente respondió que aparentemente parecía que sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir los secuestradores y asesinos. Primatesta insistió en la necesidad de encontrar alguna solución, porque preveía que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Videla asintió. También él lo advertía, pero no encontraba la solución. Este diálogo de extraordinaria franqueza muestra el conocimiento compartido sobre los hechos y la confianza con que se analizaban tácticas de respuesta a las denuncias que ambas partes sentían como una amenaza. Primatesta también habló “sobre la actitud de alguna Fuerza Armada que urgía la publicación de las listas de presos, v.g. el almirante Massera”. En realidad, Mignone le había escrito que la lista de presos no tenía valor alguno, porque los familiares la conocían, y lo que Massera reclamó fue una lista de detenidos-desaparecidos. Videla se alzó de hombros. Aunque presidía la Junta y el gobierno, no tenía todo el poder y había fuerzas que no controlaba, dijo. Las actitudes de los eclesiásticos tenían sutiles matices. Zazpe preguntó: “¿Qué le contestamos a la gente, porque en el fondo hay una verdad?”. Según el entonces arzobispo de Santa Fe, Videla “lo admitió”. Aramburu explicó que “el problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo”, lo cual parece una fiel interpretación del propósito de Massera. Los jefes del Ejército y de la Armada descargaban su responsabilidad, cada uno en el otro, y la Iglesia les seguía el juego. Según Aramburu, cuando Videla repitió que “no encontraba solución, una respuesta satisfactoria, le sugerí que, por lo menos, dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban de-saparecidos, fuera de los nombres que han dado a publicidad”. Primatesta explicó que “la Iglesia quiere comprender, cooperar, que es consciente del estado caótico en que estaba el país” y que medía cada palabra porque conocía muy bien “el daño que se le puede hacer al gobierno con referencia al bien común si no se guarda la debida altura”. Tal como le dijo Videla al primer periodista que lo entrevistó, el español Ricardo Angoso, “mi relación con la Iglesia Católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no creó problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista”. Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Con Primatesta, hasta “llegamos a ser amigos”. Sobre el conflicto interno, que Videla llama guerra, “también tuvimos grandes coincidencias”. Zazpe murió en 1984, Aramburu en 2004 y Primatesta en 2006. Pero los documentos sobre ese diálogo entre amigos siguen hasta hoy en el archivo secreto del Episcopado.

Basta con ingresar a su canal de You Tube para poder acceder a la transmisión. Las audiencias, además, quedan grabadas y a disposición para ser vistas cuando se quiera o se pueda, organizadas por listas de reproducción.

La pandemia de coronavirus golpeó fuerte el poder reparatorio de los juicios por los crímenes de la última dictadura cívico militar. De un día para el otro, las audiencias ya no pudieron ser presenciales y privó, así, a sobrevivientes y a familiares de víctimas, de la posibilidad de contar su historia frente a jueces y fiscales; de poder pedir Justicia, cárcel común, nunca más, y tantas otras cosas a viva voz y frente a los responsables de que sus vidas nunca más fueran iguales. Pero también tuvo su sorpresa: desde que la presencialidad no puede ser la regla en estos procesos, un medio de comunicación comunitario, alternativo y popular, como lo definen sus fundadores y quienes hacen La Retaguardia, comenzó a transmitir vía streaming las audiencias de algunos debates y va camino a convertirse en lo que, si continúa ampliando pantallas, el Netflix de los juicios de lesa humanidad.

“En un principio lo pensamos como una manera de seguir haciendo lo que hacíamos en otro formato. Pero empezamos a vislumbrar que el valor presente y el valor futuro que tienen estos materiales que estamos generando son imposibles de considerar ahora en su verdadera dimensión”, cuenta Fernando Tebele, fundador de La Retaguardia y co-conductor de las transmisiones de los juicios de lesa que inauguraron a fines de abril del años pasado y multiplicaron al día de hoy.

Comenzaron a transmitir el juicio por los crímenes de lesa humanidad que sufrieron los militantes montoneros de la Contraofensiva hace un año. Siguieron con los juicios por los Vuelos de la Muerte en Campo de Mayo y las Brigadas de Banfield, Quilmes y Avellaneda. Tomaron la fase definitoria de Esma IV. Sumaron hace algunos meses el debate Contraofensiva II y, desde la semana pasada, el de la Megacausa Campo de Mayo y Puente 12 II, que está en las puertas de los alegatos. Nadie tiene más que ingresar al canal de You Tube del medio para poder acceder a la transmisión. Las audiencias, además, quedan grabadas y a disposición para ser vistas cuando se quiera o se pueda, organizadas por listas de reproducción.

Para quienes hacen La Retaguardia, los juicios de lesa humanidad “son históricos, reparatorios e imprescindibles en la construcción de un futuro mejor”. Sin embargo, el medio no está dedicado a su cobertura de manera exclusiva, así como tampoco los ponderan por otros temas: “No podemos desligar las coberturas de los juicios de las causas de crímenes de Estado en democracia o del pedido de libertad a los 12 presos políticos de Andalgalá hoy”, remarcó Tebele.

Una agenda, casi 20 años de historia

Los juicios de lesa humanidad integraron la agenda informativa de La Retaguardia desde siempre, temática se encuentra englobada en “derechos humanos”, uno de los cuatro ejes que siempre están presentes –género, luchas sindicales y luchas en defensa del medioambiente–. “En diferentes momentos se va reformulando la agenda y por cuestiones de coyuntura fuimos más fuerte con uno u otro. Como ahora es con los juicios, en su momento fue con Andalgalá”, cuenta Tebele.

En realidad, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de los organismos fue la que siempre estuvo presente. Los primeros tiempos, cuando solo era un programa de radio y un blog que replicaba lo sucedido al aire, en 2003, solían cubrir los escraches a genocidas que gozaban de libertad e impunidad. Desde que las leyes que los mantenían libres dejaron de existir, comenzaron a “cubrir” los juicios. En 2010 inauguraron una emisora online en cuya grilla los juicios de lesa cuentan con un programa propio: Oral y Público fue y es un envío semanal que mantuvieron desde el primer día Tebele y Víctor Bazterra, sobreviviente de la Esma, que falleció en mayo pasado.

La pandemia se instaló y con ella un suspenso preocupante en el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Pasaron algunos meses hasta que el universo judicial lograra ponerse de acuerdo en que de alguna manera había que seguir. La virtualidad ganó la partida: indagatorias, testimonios, interrogatorios, alegatos, sentencias mediadas por el famoso, y a esta altura en algunos espacios detestado, zoom.

Para entonces, LR cubría periodísticamente el juicio Contraofensiva cronicando audiencia tras audiencia en un blog especialmente diseñado para ese contenido. Fue al tribunal que dirige ese juicio, el Federal número 4 de San Martín, a quien solicitaron el primer permiso de transmisión cuando sabían que a mediados de 2020 las jornadas de testimonios retomarían su ritmo por la vía remota. Resaltó Tebele: “El TOF no solo nos habilitó a transmitir las audiencias sino que delegó en nosotros la publicidad del juicio. Solo nosotros lo haríamos”.

A fines de abril, el medio inauguró su transmisión vía streaming, que nunca fueron una simple repetición del Zoom del TOF. Las transmisiones relatan, introducen, aclaran, contextualizan audiencia a audiencia el avance del debate. Los comentarios de les conductores –Tebele y Martina Noailles o Diego Adur o Luis Angió o algune sobreviviente– se mezclan con movimiento de “cámaras”, menciones a otros juicios, entrevistas post audiencia para dar análisis a lo acontecido. “Apostamos a una cobertura periodística, nuestra apuesta va mucho más allá de hacer un juego de cámaras y hablar en los cuartos intermedios. Tomamos lo que se comenta en el chat de la transmisión –quien vea en vivo la transmisión puede participar del chat, los comentarios son cientos por jornada– entrevistamos al cierre, clarificamos los pasos procesales de cada audiencia”, puntualizó Adur.

Algunos de esos debates –Contraofensiva, Megacausa y Vuelos de la muerte– son transcriptos, luego, a artículos periodísticos gráficos, volcados en el sitio web del medio o en blogs armados especialmente. La desgrabación de cada jornada la llevan a cabo cuatro chicas: Agustina Sandoval Lerner, Noelia Laudisi De Sa, Mónica Mexicano. El equipo lo competan Paulo Giacobbe, Valentina Maccarone, Natalia Bernades, dedicado a los juicios es de unas 10 personas; en LR, en general, son unas 30.

La decisión de hacerlo fue para darle continuidad a una tarea que ya venían desarrollando desde el medio. Descubrieron que su potencialidad excedía toda la cuestión de pandemia/presencialidad/virtualidad, al andar. “Ahora hay más chances de que los juicios superen la población de familias afectadas, sobrevivientes, militancia de derechos humanos, que son los que más o menos los venían siguiendo, y lleguen más allá”, destacó Tebele.

Entre los “youtubevidentes” encuentran cada vez más jóvenes que presencian estos juicios por primera vez –Tebele comentó incluso que las transmisiones fueron sostén del programa “La escuela va a los juicios” durante todo el año pasado–, sobrevivientes que viven en otros países, “lo que posibilitó aporten al debate, como pasó en Contraofensiva”, señaló Mexicano en relación a la identificación de un represor de Campo de Mayo durante el juicio de Contraofensiva.

Sin ir más lejos, fueron algunas de las querellas de familiares y víctimas de alguno de los juicios que el medio replica día a día quienes organizaron una campaña de aporte de fondos para apoyar el trabajo de quienes lo llevan a cabo. Les trabajadores de La Retaguardia hacen su labor diaria sin retribución económica alguna. Para elles es una cuestión de “militancia”. La colecta, reza el mensajito que recorre whastapp con el número de cuenta bancaria, es para “el medio alternativo que hoy hace posible que allí en donde estemos podamos seguir varios de los juicios de lesa humanidad” en transmisiones que “permite darle una publicidad inimaginada hasta antes de la pandemia”. Lo recogido, aseguraron, irá para “reequipamiento que mejore el trabajo”.

La misiva, firmada por el secretario Horacio Pietragalla Corti, fue enviada luego de haber tomado conocimiento, a partir de denuncias públicas, acerca de la creación de cuentas en la red social Twitter con nombres de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Dichas cuentas, además, fueron convertidas en lo que se conoce dentro de la jerga de Internet como “trolls”, para de esta manera dañar a sus familiares y allegados.

De acuerdo con la información recabada por la Secretaría, cuentas como @ireneginzberg, @Desap1212, @Desap1237 o @Desap2327, contaban –mientras estuvieron activas – con perfiles que habían sido creados con los nombres y fotos de los desaparecidos Raimundo Villaflor, Rubén Gerenschtein, Eduardo Céspedes y Irene Bruschtein Bonaparte de Ginzberg, así como con imágenes ofensivas y biografías que eran insultantes a su memoria.

Luego de que las cuentas fueran detectadas y denunciadas públicamente, Twitter procedió a su cancelación.

En este contexto, la Secretaría envió una comunicación a las oficinas de la red social, a fin de ponerse a disposición de los responsables de moderación de contenidos para analizar de manera conjunta medidas destinadas a evitar que este tipo de hechos lamentables se repitan y poder brindar una mejor respuesta a las personas afectadas.

En este sentido, se advierte que esa respuesta no debería agotarse en la cancelación de las cuentas denunciadas, sino que deben establecerse salvaguardas que prevengan este tipo de situaciones o mitiguen los daños al mínimo posible. Para ello, la Secretaría recomienda que se establezcan mecanismos transparentes de reclamo, en los cuales se expliquen los distintos pasos del proceso de moderación y cancelación de las cuentas y los motivos a través de los cuales se les da trámite. También se aconseja que, en estos casos, intervengan personas y que la resolución no dependa exclusivamente de algoritmos.

Asimismo, se considera oportuno que, una vez detectados estos discursos o expresiones de odio, se impulsen medidas para mitigar los daños ocasionados, así como campañas de concientización sobre los derechos de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se ven vulnerados con esos mensajes. Para ello, se insta a Twitter a que considere a los estándares de derechos humanos en la construcción de sus propias normas, creando entornos seguros e incluyentes, que promuevan limitar al mínimo posibles acciones en las que se propaga información falsa y mensajes de odio. A dicho fin, se sugiere revisar los pronunciamientos del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU, así como los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en donde se explica la necesidad, ante este tipo de situaciones, de “Poner en marcha procesos de diligencia debida para determinar, prevenir y mitigar su impacto en los derechos humanos y tener un proceso para remediar el daño”.

La carta finaliza con una invitación de la Secretaría a celebrar una reunión de trabajo con miras a colaborar en el desafío que representa la moderación de contenidos de Twitter, conciliando la libertad de expresión con los derechos de las víctimas ante situaciones de uso problemático de la red social.

La Secretaría envió una carta a los responsables de la red social, a fin de solicitar que se tomen medidas destinadas a evitar la repetición de estos hechos y brindar una mejor respuesta a las personas afectadas.

La misiva, firmada por el secretario Horacio Pietragalla Corti, fue enviada luego de haber tomado conocimiento, a partir de denuncias públicas, acerca de la creación de cuentas en la red social Twitter con nombres de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Dichas cuentas, además, fueron convertidas en lo que se conoce dentro de la jerga de Internet como “trolls”, para de esta manera dañar a sus familiares y allegados.

De acuerdo con la información recabada por la Secretaría, cuentas como @ireneginzberg, @Desap1212, @Desap1237 o @Desap2327, contaban –mientras estuvieron activas – con perfiles que habían sido creados con los nombres y fotos de los desaparecidos Raimundo Villaflor, Rubén Gerenschtein, Eduardo Céspedes y Irene Bruschtein Bonaparte de Ginzberg, así como con imágenes ofensivas y biografías que eran insultantes a su memoria.

Luego de que las cuentas fueran detectadas y denunciadas públicamente, Twitter procedió a su cancelación.

En este contexto, la Secretaría envió una comunicación a las oficinas de la red social, a fin de ponerse a disposición de los responsables de moderación de contenidos para analizar de manera conjunta medidas destinadas a evitar que este tipo de hechos lamentables se repitan y poder brindar una mejor respuesta a las personas afectadas.

En este sentido, se advierte que esa respuesta no debería agotarse en la cancelación de las cuentas denunciadas, sino que deben establecerse salvaguardas que prevengan este tipo de situaciones o mitiguen los daños al mínimo posible. Para ello, la Secretaría recomienda que se establezcan mecanismos transparentes de reclamo, en los cuales se expliquen los distintos pasos del proceso de moderación y cancelación de las cuentas y los motivos a través de los cuales se les da trámite. También se aconseja que, en estos casos, intervengan personas y que la resolución no dependa exclusivamente de algoritmos.

Asimismo, se considera oportuno que, una vez detectados estos discursos o expresiones de odio, se impulsen medidas para mitigar los daños ocasionados, así como campañas de concientización sobre los derechos de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se ven vulnerados con esos mensajes. Para ello, se insta a Twitter a que considere a los estándares de derechos humanos en la construcción de sus propias normas, creando entornos seguros e incluyentes, que promuevan limitar al mínimo posibles acciones en las que se propaga información falsa y mensajes de odio. A dicho fin, se sugiere revisar los pronunciamientos del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU, así como los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en donde se explica la necesidad, ante este tipo de situaciones, de “Poner en marcha procesos de diligencia debida para determinar, prevenir y mitigar su impacto en los derechos humanos y tener un proceso para remediar el daño”.

La carta finaliza con una invitación de la Secretaría a celebrar una reunión de trabajo con miras a colaborar en el desafío que representa la moderación de contenidos de Twitter, conciliando la libertad de expresión con los derechos de las víctimas ante situaciones de uso problemático de la red social.

La Secretaría de DDHH lanzó un sitio con información en tiempo real de los juicios de lesa. Busca visibilizar los debates que se desarrollan en todo el país y las historias que allí se producen y mostrar las graves demoras que llevan a que algunos juicios se realicen con una porción de los imputados originales.

Historia, indicadores, estadísticas y agenda de los juicios orales por crímenes de lesa humanidad.

Seguimiento de las audiencias en vivo.

Análisis de la velocidad de los debates.

Los juicios en datos.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un sitio web con información en tiempo real de los 21 juicios orales por delitos de lesa humanidad que hay en todo el país y un análisis minucioso de la velocidad y de los nuevos temas que se tratan en los debates.

El portal juiciosdelesahumanidad.ar “permite analizar y comparar la velocidad y las horas de las audiencias, así como recorrer por ejes temáticos las diferentes causas y conocer historias de sobrevivientes, familiares y testigos a través de los microrrelatos audiovisuales”, informó la Secretaría en un comunicado en el que señala que tiene como objetivo “contribuir a visibilizar, comunicar e impulsar el desarrollo del proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.

El sitio reúne información hasta ahora fragmentada en una base de datos que se nutre de distintas áreas de la SDH, como la de querellas, acompañamiento a las víctimas y el Archivo Nacional de la Memoria. En esta primera etapa visibiliza los juicios que se están realizando hoy, con seguimiento de testimonios, sentencias y audiencias en vivo, con el “objetivo final de poner en línea la totalidad de los juicios actuales, próximos y pasados”, señalaron.

Con gráficos interactivos, el sitio permite visualizar los datos de velocidad, temáticos y de imputados. Un monitoreo de velocidad mide la duración de un juicio hasta llegar al veredicto y permite comparar los tiempos de cada debate; un mapa temático muestra las nuevas agendas de los juicios, como la violencia sexual, los delitos por motivación económica y las complicidades civiles; y otro gráfico permite analizar la situación de los acusados en cada juicio y medir la evolución de quienes resultan desafectados por razones de salud o fallecimiento.

El sitio web también tiene una sección dedicada a “Microrrelatos”, que son “pequeñas escenas o grandes relatos transformados en historias audiovisuales” realizadas por un equipo de comunicación compuesto por periodistas, historiadores y artistas con colaboración de ilustradores, artistas plásticos y de bellas artes que usaron documentos del Archivo Nacional de la Memoria para la elaboración de cada pieza.

http://www.juiciosdelesahumanidad.ar/index.php#!/

23-4-2021 | Declaró brevemente en juicio la principal víctima de esta causa: Miriam Lourdes, hija de “Pichona” Moyano y Carlos Poblete, nacida en la ESMA y apropiada por el exagente de inteligencia Armando Fernández y su esposa, Iris Luffi. La mujer conoció su identidad en 2017 luego del análisis genético al que inicialmente se resistió. Fiscalía y querella omitieron interrogarla para no revictimizar, no así las defensas. La próxima audiencia será el 7 de mayo a las 9:30.

Antes de oír el único testimonio de la jornada, Alejandro Piña, presidente del tribunal, consultó si las partes estaban de acuerdo en omitir la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo. Como el documento no difiere sustancialmente con el del Ministerio Púbico Fiscal, la abogada querellante Viviana Beigel, al igual que fiscalía y defensas, mostró conformidad. Se declaró entonces abierto el debate. El juez Piña ofreció la palabra a las personas imputadas pero decidieron abstenerse. Se leyó luego la breve declaración de Santiago Abelardo Garay en instancia de ampliación indagatoria que se refirió la audiencia pasada al leer la requisitoria.

Las palabras de la nieta 127

Miriam Lourdes Fernández declaró en sala. Relató a pedido del tribunal parte de su vida: “Soy la cuarta hija de un matrimonio, mis padres adoptivos [Armando Fernández e Iris Luffi] tienen tres hijos varones y tres hijas mujeres”, comenzó. “Mi infancia fue hermosa, rodeada de una familia con hermanos, en un barrio, como cualquier niño normal”. En la adolescencia, “cuando tuve más noción de la vida fueron surgiendo dudas sobre mi identidad y mi vida. Con mis hermanos lo charlábamos mucho”. Explicó que entrada la secundaria la duda fue mayor: “Decidí enfrentar a mi papá y preguntarle mi historia, si era hija biológica de ellos (…) Me dijo que no, y me contó su historia. Fue una charla entre los dos. Yo con mi papá tenía mucha confianza y hablaba mucho. Me contó qué había pasado y me dijo que él iba a apoyarme en la decisión que tomara para saber mi historia”.

Miriam no quiso averiguar más: “Le dije que no me interesaba, que yo estaba bien así, que era feliz y que iba a seguir esa vida”. Agregó que sus hermanos y hermanas no entendían esa negativa. “Hasta el día que supe del ADN no me interesó saber sobre mi origen. Es más, traté muchas veces de evitar que se supiera”. Explicó que con Iris Luffi no pudo hablarlo porque era “más susceptible”: “Ahora que soy madre puedo llegar a entender esos silencios y respetarlos”, sostuvo. “A mi mamá la tuve al margen”, concluyó.

En cuanto a su presencia en los juicios donde se juzgó a Fernández, declaró que se expuso para interiorizarse: “Conocí mucho la historia”. Respondió al tribunal que asistía a todas las audiencias: “Escuché todo (…) No me llamó la atención”.

Cuando su hijo tuvo una “edad madura para entender la situación”, a sus catorce, decidió contarle. “Fue antes de que saltara mi identidad. Tenía derecho a saber mi historia, por más de que yo no la supiera completa, sabía de dónde venía”, explicó. Le dijo que era adoptada y que era un tema muy delicado y aclaró que ella “iba a hacer” a medida que el niño necesitara “conectar” con su identidad. Según la mujer, a él tampoco le hizo falta.

El presidente Piña quiso saber cómo había sido el proceso para llegar al ADN. Miriam refirió que fue a través de una denuncia en 2012. Años más tarde, en 2017, llegó una notificación a su casa: “Habían llegado varias (…) pero nunca lo asocié a lo mío, lo asocie con lo de mi papá”. Un día se cruzó con la persona que la entregaba. El documento “no decía nada”: “Como ya conocía mi historia y sabía cómo se manejaba esto, llamé a los abogados”, continuó. Le indicaron que era un procedimiento normal, pero ella siguió investigando. Se enteró de que venía gente de Buenos Aires a hacerle el ADN: “Yo no quise, prácticamente me escapé”. Preguntó en el juzgado si era obligatorio y como la respuesta fue negativa, no se presentó. Tres meses después volvieron a notificarla. “No puedo estar ocultándome y actuando como una delincuente que no soy”, pensó. Les dijo a sus padres que su decisión era “hacerle frente” a lo que viniera.

Por último, relató que en octubre de 2017 le hicieron el análisis de ADN y en diciembre de ese año el juez le informó sobre su origen. Piña consultó si tenía contacto con la familia biológica y Miriam aclaró que únicamente mantenía relación con la familia materna.

No revictimizar

Cuando fue el turno de realizar preguntas, tanto la fiscalía como la querella decidieron abstenerse. Rodríguez Infante señaló que era un juicio difícil, que la mujer era testigo-víctima y tenía vínculo con las personas acusadas y le agradeció su testimonio. En la misma dirección, Viviana Beigel destacó que la intención de la querella era no revictimizar.

Por el contrario, la defensa indagó sobre cuestiones familiares. Miriam se explayó: “Desde los dieciséis años, en mi cabeza juzgué y prejuzgué la situación de mis padres biológicos y adoptivos. Llegué a una etapa donde dije ‘hay que conciliar, hay que hacerse cargo de su historia’ (…) Al principio estaba muy reacia a toda mi historia y todo mi origen. Aflojé y permití conocer mi historia. Parte de eso fue irme a la ESMA, conectarme donde estuve, donde nací (…) Yo creo que ahí fue el click que me hizo decir ‘soy parte de la historia y me tengo que hacer cargo’. Y concluyó: “Me costó mucho conectar”.

Explicó que pudo vincularse con la familia biológica materna: “Hay cosas buenas, logré conectar con una tía, una hermana de mi mamá. Obviamente la relación es muy difícil. Tenemos que ser muy cuidadosas las dos para no herir susceptibilidades de un lado y del otro (…) En teoría está todo bien. Ella actualmente está viviendo en Mar del Plata, la pandemia y la distancia no permiten que formemos lazos”. También se refirió a la “lucha genuina de Abuelas de encontrar a los nietos”. “Lo apoyo y es súper valioso”, sostuvo.

El defensor oficial Santiago Bahamondes preguntó si alguien de su entorno habló sobre apropiación o mencionó que había nacido en la ESMA. Miriam negó que Armando Fernández conociera su origen: “Si supiera obviamente hubiera hecho algo para restituirme (…) Después de tres hijos varones y con un hermano de un añito, no tenía mucho sentido apropiarse de una niña si no hubiera otras causas”. Remarcó que la decisión de no hablar más del tema en la familia fue de ella. Con sus hermanos, con otra confianza y en otro contexto, sí lo conversó.

Terminó su declaración indicando que estaba “luchando” por el apellido y que Fernández, después de verla sufrir por esa situación, le recomendó que lo cambiara, porque eso no modificaba su pertenencia familiar. La mujer explicó que una apropiación involucra a mucha gente, no solo a quienes la “adoptaron”, y que ella buscaba “preservar” a su familia.

La próxima audiencia será el viernes 7 de mayo a las 9:30.

ESTE VIERNES 23 DECLARA SU FAMILIA EN LA MEGACAUSA III

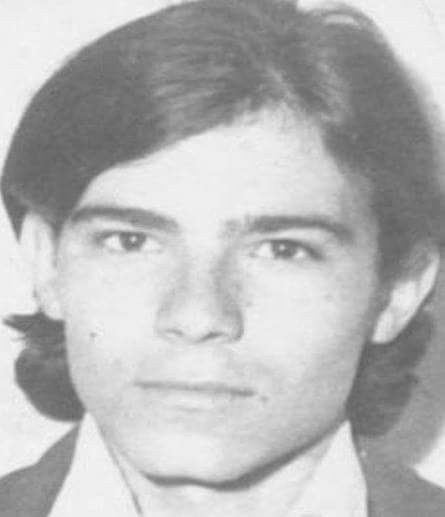

En la Megacausa III de San Juan por Delitos de Lesa Humanidad se viene debatiendo las circunstancia en que fue secuestrado Nicolás Alberto Farias en 1976.

NICOLAS FARIAS

NICOLAS FARIAS

Nicolás Alberto Farías, militaba en la Juventud Peronista, siendo por su militancia perseguido por la fuerzas de seguridad. El día martes 17 de agosto de 1976, alrededor de las tres de la mañana, en el domicilio familiar sito en calle Florida 207 del bar rio Mar t ín Güemes, en el depar tamento Rawson, seis o siete hombres ingresaron a la casa, vistiendo ropa estilo militar de fajina verde oscuro y usando distintos accesor ios para ocultar parte de sus rostros, fueron los que, según testimonio de Victorina Ortiz de Farías (esposa), secuestraron a Nicolás Alberto Farías.

Con motivo de la denuncia ante la Seccional 6 del departamento de Rawson, perteneciente a la Policía de San Juan, se iniciaron las Actuaciones Policiales N 496 caratuladas “Actuaciones a raíz de la denuncia formulada por la Señora Victoriana Esperanza Ortiz de Farias, por la desaparición de su esposo Alberto Nicolás Farias” acumuladas a este expediente a partir de fs. 31. El fiscal Federal Dante Vega virtió precisiones sobre estas curcunstancias.

La fecha de secuestro el día 17 de agosto de 1976, obedece que las actuaciones policiales se inciaron en esa fecha. Desde el momento del secuestro la familia Ortiz se avocó a la búsqueda de Farías siempre con resultado negativo, advirtiendo que su vivienda era objeto de vigilancia por las fuerzas de seguridad, inclusive por personas vestidas de civil.

Pasados unos dias desde el secuestro, la vivienda de los Ortiz nuevamente fue objeto de un allanamiento, por personal de la de la Seccional 13¨ Rivadavia de la Policía de San Juan, como resultado de ese procedimiento detuvieron a Humber to Rafael, llevado Comisaría 13°, siendo interrogado a cara descubierta, amenazado e informado “que su cuñado había intentado escapar de un control en la zona de los boliche en Marquesado, que lohabían matado en ese control por no obedecer la orden de alto y que los compañeros de él habían logrado escapar”.