Diario de la memoria y la justicia

Andrea Copani: Archivo Nacional de la Memoria/ Unidad Especial Investigación de Delitos de Lesa Humanidad cometidos con motivación económica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

![]() Inscripción en: https://bit.ly/2QwPjJ6

Inscripción en: https://bit.ly/2QwPjJ6

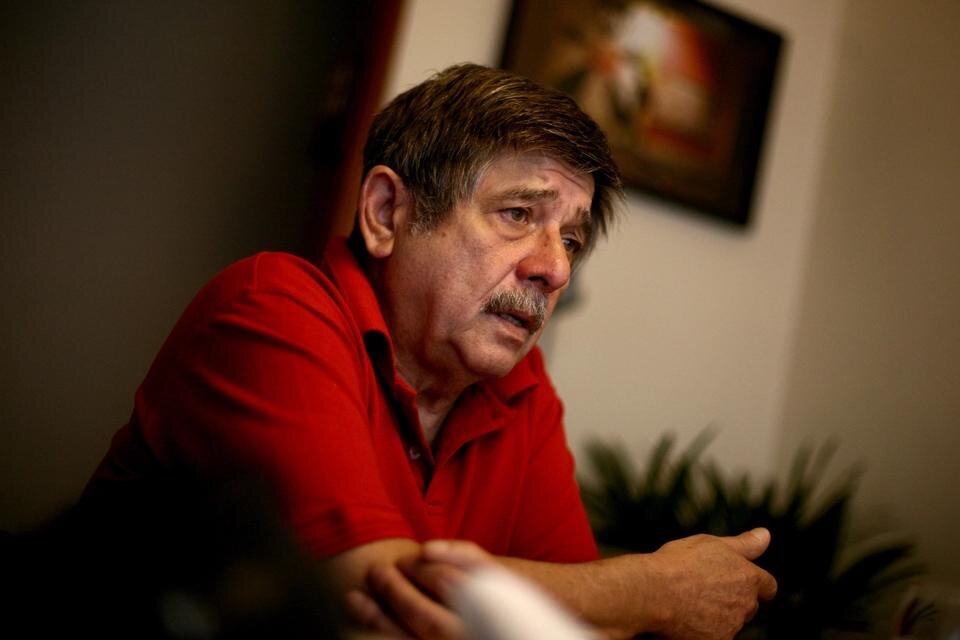

La primera aparición pública de Barbieri, de 68 años, ocurrió hace dos semanas, cuando se contactó personalmente con el diario Página/12 y le dio una entrevista en la que contó su versión por primera vez en 40 años. Unos días después ratificó y amplió sus dichos durante una videollamada de cuatro horas y media ante el juzgado de Daniel Rafecas, cuando fue llamado a declarar como testigo en el marco de las investigaciones sobre el Regimiento 6 dentro de la causa del Primer Cuerpo de Ejército. El viernes volvió a hacerlo de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal Nº 4 que lleva adelante el tercer tramo de la causa por los crímenes cometidos en El Vesubio, en la que se juzga el asesinato de 50 víctimas y el secuestro y la tortura de otras 370.

—Yo era un subteniente de 23 años y puedo dar una lista con trece nombres, así que seguro hay otros ex oficiales que saben mucho más —dijo Barbieri—. Esto es un llamado a que hablen, a que haya un corte tajante entre el Ejército de represión y el Ejército democrático de hoy.

Durante su declaración, Barbieri insistió varias veces en que él provenía de una familia peronista. “Salí del Colegio Militar en 1975 con la idea de entrar a un Ejército nacional y popular. Mi papá quiso que yo fuera infante como Perón”. Su primer destino como oficial fue el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa. Allí estaba el 5 de octubre de 1975 cuando ocurrió la acción de Montoneros contra el regimiento, que dio bautismo de fuego a la organización armada y que precedió los decretos de aniquilamiento dictados al día siguiente por el gobierno constitucional.

Uno de los soldados muertos ese día fue el subteniente Ricardo Massaferro, amigo íntimo de Barbieri. Según su testimonio, en noviembre de 1976 le dieron pase a otra unidad, el Regimiento 6 de Mercedes, un año antes de lo previsto. Barbieri dijo que al llegar fue recibido por el teniente coronel Justo Rojas Alcorta, un represor que murió sin ser juzgado, quien le reveló que había pedido su pase para que allí “pudiera vengar” a Massaferro, a lo que él se negó aduciendo que provenía de una familia católica. “Entonces me dijo que él había pensado originalmente en mandarme a un lugar pero que mejor me iba a poner en otro, y me mandó a la sección ‘perros’”.

Los represores del Regimiento 6

Hoy hay siete militares que se desempeñaron en el Regimiento 6 durante la dictadura elevados a juicio por los casos de 37 víctimas, 30 de las cuales siguen desaparecidas, en el marco de la causa del Primer Cuerpo. Entre ellos hay algunos notorios ex carapintadas como Eduardo Martín Sánchez Zinny y Emilio Morello, quien llegó a ser diputado nacional por el MODIN de Aldo Rico en los años ’90. La investigación judicial demostró que la mayoría de sus víctimas pertenecían a la localidad de Luján y que estaban vinculadas con la edición, impresión o distribución de Estrella Roja y El Combatiente del PRT-ERP. También está probado que los represores del Regimiento 6 estuvieron a cargo de El Vesubio, situado en Camino de Cintura y Autopista Ricchieri, durante una etapa de su funcionamiento. Varias de sus víctimas fueron llevadas a ese CCD luego de sus secuestros.

El testimonio de Barbieri viene a reafirmar lo que ya se sabía sobre la participación en la represión ilegal del Regimiento 6, donde él estuvo entre 1977 y 1979. “Me la pasaba en el cuartel. Estábamos sobrepasados de servicios porque había oficiales que se ausentaban, salían de noche portando armas largas y de civil. No sé a dónde iban. El casino de oficiales cerraba después de la medianoche, muy tarde, porque a veces hacían algún alto ahí. Esa gente no volvía a la noche, a veces tardaban uno o dos o días en regresar”. Barbieri mencionó algunos episodios puntuales, como un diálogo con David Cabrera Rojo, un teniente a quien había conocido en Formosa y que había dejado de frecuentar el Regimiento 6 hasta que un día reapareció de civil, con el pelo largo, y le preguntó si seguía convencido de no vengar a Massaferro; o como otra ocasión en la que supo que los Ford Falcon que se usaban para los operativos se habían secuestrado de un camión de traslado desde la fábrica hasta las agencias. Mencionó, también, haber visto alguna vez en el casino un bigote postizo, una peluca, un fusil FAL rebatible o una escopeta recortada.

Luego narró un diálogo con el teniente primero Alberto Bustos en el que, según Barbieri, su compañero volvió a insistirle con el tema de Massaferro y a continuación le reveló detalles de un “operativo” en el barrio San Andrés de la localidad de San Martín que había terminado con muertos y con un detenido, que había sido trasladado por tres oficiales del Regimiento 6, incluido el propio Bustos, a un CCD que su interlocutor identificó como El Vesubio. Según Pablo Llonto, abogado querellante, esa información es consistente con lo que ya se averiguó en la causa acerca del operativo contra una imprenta del PRT en San Andrés, en julio de 1976.

—Voy a decir la lista para no olvidarme —anunció Barbieri—. Yo vi salir de civil, portando armas y en horas nocturnas, del casino de oficiales del Regimiento 6 de Infantería de Mercedes, a las siguientes personas: al teniente coronel Justo Rojas Alcorta, al mayor Luis Fernández Bustos, al mayor Aurelio Santos Muñoz, al capitán Antonio Sampieri, al teniente primero odontólogo Sostaric, al teniente primero Serapio Del Río, al teniente primero Alberto Bustos, al teniente Durán alias “Titi”, al teniente Luis López, al teniente David Cabrera Rojo, al teniente Sebastián Oriozabala, al teniente Emilio Morello y al subteniente Eduardo Martín Sánchez Zinny”.

Según Sol Hourcade, abogada querellante del Centro de Estudios Legales y Sociales, lo más relevante del testimonio de Barbieri es que pertenece a un militar, aunque la información que dio ya se conocía con anterioridad gracias al testimonio de los y las sobrevivientes. “Es importante en la medida en que reafirma lo que ya estaba comprobado −dice Hourcade−. En cuanto a los nombres que dio, en su mayoría ya habían sido considerados en la etapa de instrucción. Algunos fallecieron, otros fueron procesados y elevados a juicio, pero ya habían sido contemplados”.

El relato sobre los documentos de El Vesubio

En 1979 Barbieri fue dado de pase al Regimiento 18 de Misiones, una unidad que en ese momento estaba en construcción. “Más lejos no me podrían haber mandado”. Permaneció allí tres años y, en 1982, pasó al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada, donde estuvo por un período “breve y lamentable” de un año. Luego lo destinaron otra vez a Formosa, donde ascendió hasta capitán, y en 1988 pidió la baja del Ejército.

La segunda parte de su testimonio se concentró en la últimas semanas de su paso por el Regimiento 3 de La Tablada, mientras se acercaba la transición democrática. Barbieri relató un episodio insólito y siniestro que será investigado en la causa. Dijo que, el 3 de septiembre de 1983, mientras cumplía tareas como oficial de servicio, el médico del regimiento le contó que el entonces teniente coronel Horacio Giralda lo había llamado a su casa para ordenarle que fuera a desocupar un sector de la enfermería, ya que iban a depositar allí “documentación del LRD Vesubio”. Barbieri dijo que más tarde vio ingresar al regimiento a Giralda junto a Alberto Schoallert, quien había sido jefe del Regimiento 6 de Mercedes, con un camión y tres Falcon.

“No pude con mi genio y planifiqué un golpe de mano”, relató Barbieri. Siempre según su versión, dejó destrabada una puerta de la enfermería y a la noche se metió a escondidas con una linterna. Dijo que pudo ver varias pilas de hojas con antecedentes de personas, que llevaban foto y que referían nombre, organización, rango y descripción, todas con un sello en el margen superior que decía “Final”. “Me llamó la atención que algunas de las personas de las fotos tenían los ojos cerrados y la cabeza gacha”, observó. Barbieri afirmó que también vio un cuadernillo con la inscripción “PON Vesubio”, que en la jerga significaba “procedimientos operativos normales”.

Después, continuó diciendo el capitán retirado, manoteó algunas de las fichas, se las guardó en su abrigo y abandonó la enfermería. “Al salir a la oscuridad apareció el mayor Luis Alberto Sánchez, que era el oficial de Operaciones e Inteligencia del regimiento, junto a cuatro personas más de civil. Me pidió mi pistola, que ingenuamente le di, y la documentación que tenía. Después me tocaron la espalda y cuando me di vuelta recibí una trompada y a continuación una golpiza tremenda, que resistí con violencia hasta que me caí desmayado”.

Despertó en una habitación desconocida, encapuchado, con cinta en la boca y esposado de pies y manos. “Querían saber con qué organización de derechos humanos hablaba, pero yo no hablaba con nadie, era una patriada que me había mandado”. Barbieri aseveró que lo torturaron durante tres días con la técnica de ahogo del “submarino”, hasta que una mañana apareció de civil el teniente coronel Rojas Alcorta, a quien él conocía del Regimiento 6, y le anunció: “Le acabo de salvar la vida, pero me tiene que prometer que no va a decir nada porque si no su familia corre peligro y yo no me hago cargo”. Luego le hizo firmar unos papeles. Le dieron un sedante y volvió a despertar en su cama del casino de oficiales, vestido de combate y sin borceguíes. Giralda se llevó su ropa ensangrentada y volvió a advertirle que no hablara.

A partir de ese momento, Barbieri dice que pasó 40 ó 45 días incomunicado y vigilado, en supuesto castigo por una falta que le inventaron en el legajo. A fines de octubre, Giralda lo citó a su oficina, le devolvió el sueldo y lo reincorporó. Un mes después, Barbieri pidió su pase a Formosa. “Nunca dije nada de lo que había pasado, mi señora creyó la mentira esa de la sanción hasta hace pocos meses. Estuve aterrorizado hasta que me fui del Ejército en 1989. Iba por el regimiento de Formosa acompañado de dos soldados por miedo a que me pasara algo”.

—¿Por qué tardó tantos años en denunciar todo esto? —le preguntó el fiscal Agustín Vanella.

—No me animé. Yo me fui del Ejército con una mano adelante y otra atrás, no tenía nada. Pasé años muy difíciles. Me convencí hablando con mis hijos, creí que ya era hora de terminar con todo esto porque mentalmente me da muchas vueltas, a veces se va pero después vuelve. Ustedes saben el peligro que yo corro por decirlo, pero trato de no pensar en eso. Los oficiales jóvenes del Ejército tienen que saber la mierda que se vivió en esos años.

Al finalizar la audiencia, los representantes del Ministerio Público solicitaron al tribunal que arbitrara medidas para resguardar la seguridad de Barbieri ya que, según él mismo dijo, recibió agravios indirectos por vía de terceros luego de su primera declaración en los medios. “Más allá del aporte de datos, es un hecho importante que un ex oficial del Ejército que estaba en actividad en el momento de los hechos haya declarado como testigo −dice Llonto−. Casi no hay antecedentes de algo así: es un avance contra el pacto de silencio”.

Homenaje a Carlos Slepoy

Militantes de derechos humanos, familiares y realizadores recordaron este sábado, con un acto virtual, al abogado Carlos Slepoy, quien desde España impulsó causas judiciales contra las violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras que gobernaron Latinoamérica durante los años ’70 y ’80.

A cuatro años de su fallecimiento, la figura de Slepoy fue homenajeada con una ceremonia que se exhibió de forma simultánea entre Argentina y España a través de la plataforma YouTube. También pudo verse en las redes sociales siguiendo los hashtags #carlosslepoy #JusticiaUniversal #memoriahistorica #laquerellaargentina #homenaje #documental.

El acto, que comenzó a las 12 de Argentina y las 17 de España, contò con la presencia de Nora Cortiñas, de la asociación Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, entre otros referentes. La presentación estuvo a cargo de la activista Paloma García, Andreu Osorio, la cantautora Clara Ballesteros, y el actor español Juan Diego Botto, entre otros. También participarán Silvia Slepoy, hermana del abogado; la escritora Elsa Osorio; y la cineasta Cristina Andreu.

Aún quedan 600 personas por identificar: asesinadas y escondidas entre 1974 y 1983, durante la última dictadura militar en América del Sur. Y hay 65 italoargentinos que intentan averiguar sobre sus familiares desaparecidos. Una muestra de sangre puede ayudar a reconstruir los antecedentes familiares y agregar información sobre los delitos cometidos en ese momento. Argentina lanzó recientemente una campaña mundial para arrojar luz sobre una de las páginas más oscuras del siglo XX.

editado por Nicoletta Notari

Hay 30.000 Desaparecidos , los desaparecidos, durante la dictadura militar sudamericana de 1974 a 1983. Hasta la fecha, todavía hay 600 cadáveres sin identificar. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ya encontró 1.500 cadáveres. En ese momento, al menos 500 niños fueron separados por la fuerza de sus padres. Queda por resolver la identidad de unas 350 personas que aún viven, que podrían estar en cualquier rincón del mundo

La República Argentina, con la colaboración de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el movimiento Abuelas de Plaza de Mayo , impulsa la Campaña por el Derecho a la Identidad Nacional e Internacional . La identidad es un derecho, así como es el derecho de los miembros de la familia a conocer la verdad sobre lo sucedido.

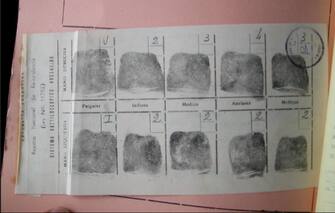

Para colaborar, simplemente comuníquese con la oficina consular de Argentina, complete un formulario específico (disponible en línea en el Consulado y el sitio web del EAAF) y traiga una muestra de sangre muy pequeña para rastrear el ADN mitocondrial

El formulario para subir a los familiares de los desaparecidos: aquí es donde descargarlo

Basta una gota de sangre: en un mapa especial y cerrado en un kit especial viajará en vuelo diplomático a Córdoba , Argentina , donde se encuentra el laboratorio de médicos forenses del EAAF

Aún quedan por localizar 65 personas de origen italiano . Buscamos en toda nuestra península, en particular en Frosinone, Oristano y Veneto. Los familiares que pueden donar sangre útil para las investigaciones son, en primer lugar, los que se denominan parientes de primera generación: padres, hijos, hermanos y hermanas . Sin embargo, los primos, tíos y sobrinos también pueden proporcionar su muestra de sangre.

Por el momento, se han sumado a la campaña 4 italo-argentinos que se encuentran en Milán, Treviso y Siena. En Grammichele, en la provincia de Catania, vive Paolo Privitera quien, primero, pidió analizar su ADN para tener noticias de su hermano Salvatore (en la foto) , acusado de haber participado en una acción de la guerrilla marxista y, poco después, desapareció en el aire

Desaparecidos, 48 condenas por los crímenes de la dictadura en Argentina

Las niñas y los niños fueron secuestrados con sus padres o nacieron mientras sus madres estaban detenidas ilegalmente en cárceles clandestinas. Hoy todavía viven con sus identidades falsas, ahora son adultos entre 40 y 45 años y pueden haber emigrado a cualquier rincón del mundo.

Proceso de apelación de “Cóndor”: sentencia anulada, 24 cadenas perpetuas

24 de marzo de 1976: Han pasado 45 años desde el golpe de Estado que inició el “Proceso de Reorganización Nacional” en Argentina. De hecho, una dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla (en la foto) luego continuada por sus sucesores Viola, Galtieri, Bignone

Un programa de represión violenta y sistemática con el objetivo de destruir la “subversión”, inicialmente representada por los grupos guerrilleros marxistas o peronistas activos en Argentina desde 1970. La llamada Guerra Sucia tuvo su clímax entre 1976 y 1979, se llevó a cabo en secreto y más allá de cualquier control legal por parte de una serie de fuerzas especiales, fuerzas armadas y policía federal ( en la foto: el general Videla y la junta militar en 1978 )

Años de violación masiva de derechos humanos y civiles contra la población sudamericana utilizando métodos como la privación de libertad sin proceso judicial, detención en lugares secretos controlados por las fuerzas armadas, torturas, asesinatos, desapariciones ( en la foto: ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, centro clandestino de detención en Buenos Aires )

Estudiantes, profesores, trabajadores, sindicalistas, periodistas, padres en busca de niños desaparecidos: a menudo se los consideraba subversivos y por eso los secuestraban, torturaban y mataban. Entre las prácticas para deshacerse de los disidentes también estaban los llamados “vuelos de la muerte” (en la foto: un avión encontrado en Argentina ). Después de un período de encarcelamiento, los drogadictos fueron arrojados al mar, desde arriba, por aviones militares. El impacto con el agua rompió los huesos instantáneamente.

Se llamó Operación Cóndor y formó parte de la política exterior estadounidense de los años setenta, en algunos estados de América del Sur, para proteger el establecimiento donde la influencia socialista y comunista se consideraba demasiado poderosa. Para llevar a cabo estos planes fue el uso sistemático de la tortura y asesinato de opositores políticos. Asesinados a menudo incluso más allá de las fronteras de América Latina ( en la foto: madres en San Salvador en la comisaría para denunciar la desaparición de sus hijos )

En la década de 1980, terminó la dictadura, la búsqueda de la verdad comenzó a abrirse camino . La recuperación y análisis de los cuerpos de los Desaparecidos representó un paso clave, necesario para la construcción de la democracia

En Argentina , a fines de 1983, varios jueces ordenaron exhumaciones realizadas de manera no científica y supervisadas por personal forense que no contaba con la confianza de los familiares de las víctimas. Así, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y Abuelas de Plaza de Mayo (una organización no gubernamental de derechos humanos dedicada a la búsqueda de niños nacidos en cautiverio o desaparecidos) han solicitado la asistencia autorizada del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de Washington.

Entre los miembros de la delegación estadounidense se encontraba Clyde Snow (en la foto, en el centro, con los fundadores del EAAF ), uno de los principales antropólogos forenses del mundo que, junto con arqueólogos y médicos, inició la exhumación y análisis de los restos esqueletos de los Desaparecidos con una metodología científica

Así nació el EAAF, el grupo de antropólogos forenses argentinos. El primer hallazgo en noviembre de 2004, cuando los restos de una persona, enterrada como NN, fueron encontrados en el cementerio de General Lavalle (Provincia de Buenos Aires). Era un desaparecido

El Equipo Argentino de Antropología Forense es una institución no gubernamental y sin fines de lucro. Trabaja con víctimas de desapariciones forzadas, violencia étnica, política, de género y religiosa. Está inspirado en los principios del derecho internacional humanitario para la identidad, la verdad y la justicia. El EAAF en 2020 fue nominado al Premio Nobel de la Paz . La casa matriz se encuentra en Buenos Aires. También tiene una oficina en Nueva York y una representación en México (en la foto: Luis Fonderbrider, Director Ejecutivo del EAAF )

16-4-2021 | La antropóloga Verónica Almada aportó información relevante sobre la estructura interna del Ejército y la tarea de inteligencia. La testigo de contexto convocada por la fiscalía trabajó en el relevamiento de documentación castrense como parte de un equipo del Ministerio de Defensa. Los informes que realizó el grupo fueron presentados como prueba en este juicio.

María Verónica Almada Vidal fue convocada por la fiscalía como testigo de contexto después de aportar su conocimiento en los juicios por el Plan Cóndor y en el de la contraofensiva montonera, entre otros. Almada es antropóloga especializada en archivos y derechos humanos. Se desempeñó en el Ministerio de Defensa dentro del equipo de Stella Segado, creado en 2010, encargado de la desclasificación de la documentación producida por las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado con el objetivo de recuperar la información de valor judicial e histórico. La testigo se concentró en los archivos administrativos, es decir, aquellos sobre deberes y obligaciones para el personal o la institución, y coordinó el equipo que se abocó al Ejército. Los informes que produjo su grupo obran como prueba en la causa que se debate en este juicio. Con relación al valor de estos archivos, aclaró que contenían elementos significativos que daban cuenta del despliegue de las fuerzas represivas.

Consultada por el fiscal auxiliar Rodríguez Infante sobre las fuentes que relevó, la testigo mencionó su acceso a los legajos del personal en retiro o dado de baja, sumarios por enfermedad o accidente y las actas de calificación de oficiales para considerar los ascensos. Examinó libros históricos —memorias anuales de las unidades—, órdenes del día —donde las autoridades indican las actividades de la jornada— y boletines públicos, reservados y confidenciales. A modo de ejemplo, dijo que estos últimos informaban los cambios orgánicos como la creación de destacamentos de inteligencia. También revisó los archivos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Justicia Militar.

El representante del Ministerio Público Fiscal preguntó si había constancia de sustracción o destrucción de documentos. Almada explicó que las fuerzas tienen su reglamento de documentación, que instruye a remitir cierto material al Archivo General —en este caso, del Ejército— y a guardar otro a perpetuidad. La investigadora dejó en claro que algunas fuentes mencionaban documentos que no existían o no se encontraron. El equipo invocó el derecho a la verdad para solicitar lo faltante, pero la fuerza respondió que en 1983 el jefe de las Fuerzas Armadas dictó una orden de destrucción de material documental.

Fiscalía

La zonificación del territorio nacional

La testigo se explayó a continuación sobre el criterio de zonificación que adoptaron las Fuerzas Armadas para luchar contra la subversión. Señaló que la lógica para dividir el territorio se fue modificando a la par de cambios doctrinarios y en las hipótesis de conflicto. El esquema central se remonta a los años cincuenta, con la implementación del plan CONINTES, y se mantuvo durante el terrorismo de Estado. En 1975, a partir de directivas, se fraccionó el país en cuatro zonas: 1, 2, 3 y 5. Cada zona dependía de un Comando Operativo del Ejército. En mayo de 1976 se creó la zona 4. Se habla también de un documento “Plan de Capacidades Marco Interno” del Ejército, de 1972, donde se modificó lo que disponía el CONINTES.

Cada zona se subdividió a su vez en subzonas, dependientes de brigadas, que eran grandes unidades de combate subordinadas a los comandos. Las subzonas se organizaban en áreas y subáreas. Esta distribución respondía a la cadena de mando. La lucha contra la subversión se desempeñaba dentro del mando centralizado pero con ejecución descentralizada. Un operativo de una subárea involucraba a todas las unidades que estaban por encima de ella.

Nuestra provincia se ubicaba dentro de la zona 3 —a cargo del III Cuerpo de Ejército—, subzona 33 —Mendoza, San Juan y San Luis—, área 331 —Mendoza—. La documentación certifica la existencia de subáreas 3310 y 3316. El criterio numérico —zona, subzona, área, subárea— indicaría que existieron siete subáreas en Mendoza: 331-0, 331-1, 331-2, etc., hasta 331-6. Almada explicó que faltó relevar información para determinar el lugar correspondiente a cada subárea. Como en otros casos similares, la ausencia de información propia del Ejército sobre ciertas subáreas sugiere que estuvieron a cargo de otras fuerzas como la Aeronáutica o la Gendarmería, agregó.

Nombró luego algunas de las unidades contenidas en la subzona 331: la VIII y la XI Brigada de Compañía de Montaña, la Compañía de Alta Montaña, la Compañía de Esquiadores, etc. También aclaró que algunas no dependían de la VIII Brigada pero habían sido designadas para operar con ella, como el Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, que respondía directamente al Comando del III Cuerpo de Ejército. En un documento titulado “Para la organización y el equipamiento del ejército y secciones en la lucha contra la subversión” figura un cuadro orgánico donde se dice que el Destacamento 144, al igual que el Liceo Militar General Espejo, actuaba en apoyo de la brigada. Originalmente todos los liceos y escuelas dependen del Comando de Institutos Militares, pero este quedó prestando funciones operativas con la VIII Brigada.

Presidente del tribunalLa inteligencia como actividad principal y el personal capacitado de los destacamentos

El fiscal centró la atención en el rol de la inteligencia para la lucha antisubversiva y solicitó a la testigo que desarrollara las conclusiones a las que arribaron. Almada aclaró que su investigación no trabajó con documentación producida en el marco de las tareas de inteligencia, como sí contiene el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos (DIPBA). No obstante, en el archivo del Ejército que ella consultó, además de hablarse de la inteligencia, constaban los libros históricos de las unidades abocadas a ella, legajos del Personal Civil de Inteligencia (PCI) y sus recibos de sueldo, actas de calificación de cargos vinculados a esta materia, etc. Fueron muy importantes los reclamos que el propio personal hacía cuando algunos de los servicios prestados no se habían asentado en el legajo por tratarse de actividades de inteligencia.

La antropóloga sostuvo que desde el cambio doctrinario para hacer tareas en el plano interno la inteligencia se volvió una de las actividades más importantes en la lucha contrasubversiva. La definición del enemigo era tan abstracta y abierta —personas o elementos mezclados entre la población— que se hacía indispensable identificar, localizar, e individualizar. A partir de la reunión de información y de la inteligencia se decidían las operaciones. Algunos reglamentos y directivas postulaban que valía más la información transformada en inteligencia que el despliegue de efectivos sobre zonas o blancos no prefijados. Para determinar el “ciclo” de la inteligencia, la investigadora se remitió al reglamento reservado RC-16-1 de 1965. En él se indicaban los pasos —no lineales— de esta actividad, graficados como un círculo: 1) dirección —generalmente dependía de las grandes unidades, como el G2 de la VIII Brigada en Mendoza—, 2) reunión de información, 3) procesamiento y 4) análisis. En cualquier punto podía volverse a uno anterior.

En cuanto al rol de los destacamentos de inteligencia, Almada señaló que podían responder a requerimientos del G2 en cuanto a información necesaria para operar o realizar operaciones especiales. Justamente, el personal de un G2 no estaba necesariamente especializado en inteligencia, mientras que en los destacamentos eran personas específicamente capacitadas: en sus legajos figura la sigla AEI (Aptitud Especial de Inteligencia). Para trabajar en inteligencia se hacía un proceso de selección y se admitía a los candidatos por sus antecedentes. Luego asistían a cursos técnicos, de auxiliar de inteligencia, interrogación. En algunos legajos figura la evaluación completa con las materias finales, entre ellas, “Organizaciones Extremistas de Izquierda” e “Historia Política”.

A partir de documentos como el Reglamento 91 y el Reglamento Reservado RC-16-5, titulado “La unidad de Inteligencia”, de 1973, se pudieron determinar las funciones y el diseño de las unidades, batallones y destacamentos. Los destacamentos presentaban la misma estructura en todas las provincias. Una jefatura con un 1º y 2º jefe y una Plana Mayor. La plana mayor asistía al comandante en cinco temas: 1) Personal, 2) Inteligencia, 3) Operaciones, 4) Logística y 5) Asuntos Civiles/Finanzas. Luego estaban las Secciones de Ejecución I y II y sus apoyos —por ejemplo, especialistas en imágenes— También había Grupos de Actividades Especiales (AEI o AEIC), que hacían tareas de espionaje, sabotaje, operaciones especiales o psicológicas, y un Grupo de Archivo. Grupo y sección a menudo era una distinción de tamaño, aclaró Almada. Además de las fuentes indicadas anteriormente, pudieron reconstruir las actividades de cada división por los reclamos de ascenso del personal, cuando demandaban que algún servicio prestado no había asentado en su legajo por tratarse de tareas de inteligencia.

La Comunidad informativa y el Centro de Operaciones Tácticas

Al regreso del cuarto intermedio, el fiscal Rodríguez Infante consultó a la testigo específicamente sobre la Comunidad informativa (CI) y el Centro de Operaciones Tácticas (COT). Verónica Almada explicó que la CI “es el conjunto de los órganos de inteligencias que operan en una jurisdicción”. Es decir, nucleaba a las áreas de inteligencia de todas las fuerzas de un área. Por ejemplo, en el área 331 —Mendoza—, la integraba el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Provincial, la Policía Federal.

“El reglamento plantea que el éxito de las operaciones depende de la acción coherente y coordinada de esta Comunidad Informativa”, detalló la testigo. La CI está mencionada también en todas las directivas. Pero la función de la CI no era solamente poner en común información, sino también tenía funciones operativas, fijaba blancos -personas sobre las cuales se iba a reunir información-, “era un órgano de inteligencia mancomunado de todos esos servicios”. No solo compartía datos, sino que discutía cuestiones vinculadas a las operaciones mismas.

Por su parte, el Centro de Operaciones Tácticas está definido en el reglamento de organización y funcionamiento de los Estados Mayores. Su rol central era la coordinación centralizada de las operaciones, es decir que funcionaba como central única de inteligencia y tenía la lógica de concentrar en un solo organismo las tareas u operaciones en esta materia.

Cada jurisdicción podía disponer de un COT: “A través del COT se organiza todo lo que tiene que ver con el despliegue operativo de la fuerza”, explicó la antropóloga, y en él también podía participar personal de policía que realizaba operativos en conjunto con la fuerza. “La centralización de información tenía el objetivo de reunirla y coordinarla”, ya que los militares advirtieron que “muchos de los errores habían tenido que ver con la descoordinación de las tareas de inteligencia”.

El nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Rodolfo Tecchi, anunció que antes de finalizar abril el organismo publicará las actas de las reuniones mantenidas por los interventores designados por la última dictadura en las por entonces 26 universidades nacionales argentinas.

El material permanecía en los archivos del CIN, que nuclea a autoridades de las casas de estudios públicas de todo el país. Tecchi fue electo por sus pares cinco días después del aniversario del último golpe de Estado. Una semana más tarde informó su decisión de compartir la documentación con organismos de derechos humanos y disponer su circulación para consulta pública. El material ya fue digitalizado y en pocos días estará en línea.

La publicación de los archivos permitirá echar luz sobre una de las formas aún poco exploradas de participación civil en el Terrorismo de Estado: la de académicos designados para implementar los lineamientos de la dictadura en sus propias comunidades universitarias.

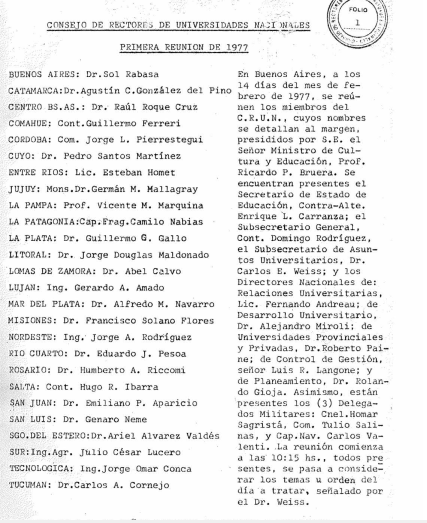

“Ellos integraban lo que entonces se denominaba Consejo de Rectores de Universidades Nacionales (CRUN), que se reunía habitualmente. De esas reuniones quedaban actas. Son las que ahora vamos a poner a disposición de cualquiera que las quiera consultar”, indicó Tecchi a El Cohete a la Luna.

“Durante la dictadura militar yo era estudiante. Recuerdo a las fuerzas policiales entrando a las universidades, haciendo controles cotidianos. En la UBA, donde estudié, el ambiente que se respiraba era de represión total. Convivíamos con compañeras y compañeros que fueron víctimas de desapariciones forzadas”, recordó el actual rector de la Universidad Nacional de Jujuy.

Bajo su denominación y funciones actuales, el CIN desarrolla su actividad desde 1985, con la normalización universitaria posterior a la dictadura. Sus antecedentes, sin embargo, se registran desde que en 1947 se sancionó la primera ley que contempló un espacio de articulación entre las universidades existentes. El trabajo de aquel Consejo Nacional Universitario fue interrumpido por el golpe que en 1955 derrocó a Juan Domingo Perón. Dos años más tarde un decreto-ley dictatorial lo hizo resurgir bajo el nombre de Consejo Interuniversitario. El dictador Juan Carlos Onganía lo convirtió en Consejo de Rectores en 1967.

Entre 1974 y el 24 de marzo de 1976 el organismo continuó funcionando pero sin denominación definida. El mismo día del último golpe de Estado, la dictadura designó interventores militares en las universidades nacionales, distribuyéndolas entre las Fuerzas Armadas en razón de una división territorial no exenta de pujas de poder entre los propios sectores castrenses.

Durante esos primeros meses, en que se descargó con intensidad la represión clandestina sobre la comunidad universitaria, no tuvo funcionamiento formal otro espacio de articulación entre casas de estudio que no fuera el del aparato de las propias Fuerzas Armadas. Entre agosto y septiembre de 1976 la mayoría de los delegados militares fueron reemplazados por civiles.

En febrero de 1977 el dictador Jorge Rafael Videla dispuso la creación de un Consejo que reuniría a los rectores de universidades nacionales previamente designados por él mismo, que se había arrogado las potestades antes asignadas a las autónomas asambleas universitarias. La principal novedad fue que, a diferencia de lo ocurrido anteriormente, en esta oportunidad los nombramientos recayeron mayoritariamente sobre académicos que pertenecían a las comunidades de las propias universidades.

Al respecto, Tecchi comentó que de las actas del CRUN surge que “todos estos personajes estaban absolutamente de acuerdo con toda la política represiva que se ejecutaba entonces”, incluyendo “lo que llamaban la ‘lucha contra la subversión’, la prohibición de cualquier actividad política o gremial en las universidades y las reglamentaciones disciplinarias de entonces”.

Entre 1977 y 1983 el CRUN concretó 23 reuniones plenarias que se desarrollaron alternativamente en Capital Federal y en sedes universitarias del interior del país, con asistencia de las 26 casas de casas de estudio existentes hasta 1979, cuando la dictadura clausuró la Universidad Nacional de Luján.

Las sesiones se desarrollaron siempre en presencia de delegados militares de las tres armas. Con frecuencia asistían los ministros de Educación. Entre ellos el dos veces interino Albano Harguindeguy, general del Ejército también a cargo del Ministerio del Interior, que pasados tres años de aplicación del plan genocida aún advertía que “por las características particulares del nivel universitario, la edad del estudiantado y la trascendencia política de la actividad, la subversión accionó y acciona en él con sentido prioritario y con tácticas adaptadas al medio”, y enumeraba los reclamos por el comedor estudiantil, las bibliotecas o la autonomía universitaria.

La primera reunión formal del CRUN comenzó en Buenos Aires el 14 de febrero de 1977, mientras el dictador Videla se preparaba para formalizar la creación del organismo con un decreto que se hizo oficial el día siguiente.

El plenario estuvo presidido por Ricardo Bruera, entonces ministro de Educación, cuya bienvenida comprueba que ninguno de los académicos presentes podía estar ajeno al clima de represión vigente.

En un extenso discurso, recogido en la primera de las actas de la colección, Bruera llamó a no olvidar “las circunstancias reales en que se encontraron las universidades” y destacó especialmente “los aspectos académicos y de subversión”, por lo que pidió evitar “saltar etapas del proceso”.

“Respecto de la subversión, debe verse lo profundo de la misma, aunque haya mermado”, añadió, antes de enfatizar que “la tarea no ha terminado. Los rectores están ahora en 1977 en una segunda instancia. La tercera instancia es avanzar, luego de desmalezar, avanzar y producir las propias acciones universitarias”. En ese camino, veía a la constitución del CRUN como un hito que, “sin replantear todo el esquema de conducción, va reviendo la necesidad de delegar responsabilidades en todos, así como la misma necesidad de convalidación de los rectores y decanos”.

Hacia el final de su intervención, Bruera repitió que “no debe descuidarse el triste telón de fondo de la subversión en el país”, un aspecto que “en el área educativa tiene particular significación”. “Si bien se tomaron grupos, dirigentes y lugares muy claves, todos los sectores de la vida nacional deben continuar alertados, y no será la acción aislada la única posible”, recalcó ante los interventores presentes. “Es necesario efectuar todos los contactos posibles para que se detecten los nuevos reclutamientos y además tener en cuenta que la lucha frontal puede transformarse e introducirse en los sectores universitarios”, riesgo que advertía probable dada la naturaleza de un programa económico dictatorial que se tradujo en la drástica reducción del presupuesto universitario, la implementación de aranceles y las restricciones de ingreso.

Por todo ello, anticipó, antes de concluir el plenario “se tratarán de coordinar ideas sobre el tema Seguridad”. Las palabras del ministro sirven para dilucidar el contenido de las deliberaciones que, bajo el rótulo de “seguridad”, se llevaron a cabo con regularidad en este periodo. Los intercambios no se plasmaron en las actas, que sí mencionan los tramos de los plenarios que pasaban a constituir “sesión secreta” para el abordaje del tema.

Pese al secretismo de los documentos del CRUN, algunos datos sobre esos cónclaves se colaron en líneas perdidas dentro de las transcripciones. Así puede saberse que de al menos uno de los encuentros reservados participó el coronel Agustín Valladares, ejecutor del “Operativo Claridad” organizado por Bruera para desplegar acciones de inteligencia sobre la comunidad educativa y cultural para la confección de listas negras con los siguientes objetivos del plan criminal.

Mauricio Amílcar López, rector de la Universidad Nacional de San Luis entre 1973 y el 24 de marzo de 1976, fue secuestrado en Mendoza el primer día de 1977. Un mes y medio antes del primer plenario del CRUN, que no lo mencionó.

Tampoco se lo nombró en la reunión de agosto de ese año en Bahía Blanca, su ciudad natal, pese a que para entonces comenzaban a hacerse oír voces que desde el exterior pedían por su paradero. En ese mismo mes, López era visto por última vez en el centro clandestino de detención de Las Lajas, dominado por la Fuerza Aérea.

Mientras tanto, el CRUN se entretenía en discutir modalidades restrictivas de ingreso, formular consideraciones presupuestarias y defender la organización de unas olimpíadas universitarias que, en vísperas del Mundial ’78, podrían “hacer ver al mundo entero que los estudiantes argentinos son capaces de reunirse en un evento deportivo sin que haya otra clase de manifestación que tanto agravia a nuestra juventud”, según la definición de Fernando Andreu, director de Relaciones Universitarias de la Nación y al mismo tiempo secretario del Consejo.

En idéntica línea, los rectores compartieron la preocupación por una reunión que la Unión de Universidades de América Latina llevaría a cabo en el país. “Dadas la actuación y tendencia de la UDUAL, muchas veces se ha pensado que sería conveniente no soslayarla sino acudir a sus reuniones y luchar desde dentro”, dijo el subsecretario de Asuntos Universitarios de la Nación, Manuel Gómez Vara.

Durante el mismo encuentro, sus participantes repasaron lo conversado la semana previa por el presidente del CRUN y el ministro de Planeamiento, el represor Genaro Díaz Bessone, que integró a las universidades en la elaboración de una Síntesis del Proyecto Nacional dictatorial.

El temario abordado en Bahía Blanca ejemplifica la conclusión de Fabio Erreguerena, sociólogo e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, que en un trabajo de 2018 evaluó que el rol del CRUN excedía a las acotadas funciones otorgadas por el decreto de Videla de 1977. El organismo, señala Erreguerena, “no sólo asesoró al Ministerio de Educación sino que además intervino en la definición e instrumentación de la política universitaria de la dictadura”, en temas centrales como el arancelamiento, la implementación de cupos, la homogeneización de los contenidos de ingreso y la elaboración de los fundamentos y articulado de la ley universitaria que el mismo Videla firmaría en 1980.

Gallo en la noche

Durante sus siete años de existencia, el CRUN estuvo presidido por Guillermo Gallo, también presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Lo secundaron sucesivamente sus pares de Jujuy, Rosario y la Universidad Tecnológica Nacional.

Graduado en 1949 de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma universidad, Gallo fue su decano en dos periodos en las décadas del ’60 y ’70, y en 1976 fue designado al frente del Rectorado, cargo que en la UNLP se nomina como Presidencia. En 1999, durante el Juicio por la Verdad platense, reconoció haber tenido “una fluida relación con las autoridades nacionales y con el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires”, Ramón Camps.

En diciembre de 1977, durante una conferencia en el Rotary Club, Gallo procuró justificar con una frase su accionar como presidente de la UNLP y el CRUN. “No podemos admitir que los padres que mandan a sus hijos a estudiar corran el riesgo de que les devuelvan guerrilleros o cadáveres”, advirtió.

Para el año siguiente, en coincidencia con las etapas planteadas por el ministro Bruera al inaugurarlo, el CRUN comenzó a enfocarse en el abordaje de un arancelamiento del sistema universitario, uno de los tópicos sobre los giraba el programa de transformación ideado por la dictadura para el mundo académico.

Tal y como había enunciado el mismo Bruera casi cuatro años antes, para octubre de 1980 el mayor temor de Gallo era a un “rebrote subversivo” a partir del desfinanciamiento universitario, la fijación de cupos de admisión y las restricciones de ingreso a través de exámenes eliminatorios, políticas que él mismo había implementado en La Plata y avalado como titular del Consejo que reunía a sus pares.

Para Tecchi, la lectura de las actas del CRUN deja en claro que “estos personajes, más allá de sus trayectorias académicas anteriores, estaban de acuerdo con los valores que transmitía la Junta Militar. Y no sólo eso: no podían dejar de conocer cuál era la relación entra la desaparición de estudiantes, docentes y no docentes y lo que estaba pasando, cuál era la relación entre esas desapariciones y las políticas represivas que llevaba adelante la dictadura”.

“En esto pongo el acento, porque en muchos casos se trató de disminuir la responsabilidad de estas autoridades. Como si el hecho de provenir del ámbito académico los hiciera menos responsables de las políticas represivas que ellos permitían que ocurrieran adentro de las Universidades”, agrega el actual presidente del CIN.

En efecto, los bríos de la primavera democrática alfonsinista no alcanzaron para que las comunidades universitarias sobrevivientes del terrorismo de Estado examinasen las responsabilidades de quienes sirvieron a él desde el campo académico. El gobierno de Raúl Alfonsín reimplantó la gratuidad para cursados y exámenes, eliminó los cupos de ingreso y reabrió el camino de la democracia universitaria, pero no revisó todos los concursos docentes sospechados ni avanzó a fondo en reincorporaciones de quienes habían sido víctimas de persecuciones.

Sin embargo, en agosto de 1984 sí se logró introducir al Código Penal una modificación que continúa hasta nuestros días. La ley 23.077 incorporó al texto el artículo 227 bis, que equipara con los traidores a la Patria a quienes acepten desempeñarse en la función pública durante interrupciones del orden constitucional, previendo penas de hasta ocho años de prisión. Entre los cargos enumerados se encuentran los de rectorados y decanatos de Universidades nacionales y provinciales.

La nueva legislación no podía aplicarse con retroactividad, pero el espíritu que encerraba tampoco logró contrarrestar el relato mayoritario que recuerda Tecchi.

A quienes ejercieron la gestión universitaria durante el Terrorismo de Estado, concluye el actual presidente del CIN, “no ‘les tocó hacerse cargo’, como a veces se dice. Aceptaron un cargo y sabían lo que estaba pasando, y que eran responsables de la aplicación de las políticas de la dictadura dentro de cada Universidad”.